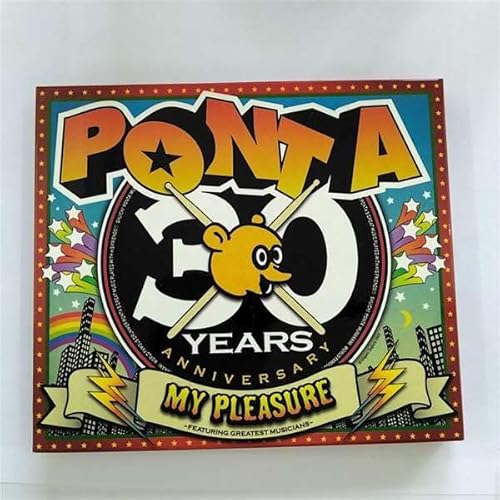

このブログ、3回目の登場、村上”ポンタ”秀一氏。彼はドラマーですが、このアルバムは基本的に、日本で売れている歌手たちを迎えて名曲をカバーさせ、その後ろでポンタが叩く、というコンセプトのアルバムである。

福山雅治の歌う「帰れない二人」、吉川晃司の歌う、「飾りじゃないのよ涙は」など、聴きどころはたくさんあるアルバムだが、今回取り上げるのは、女性2人組ユニットKiroroの歌う、「YOU’VE GOT A FRIEND」である。

本当は、「YOU’VE GOT A FRIEND」の収録されている、かのキャロル・キングのアルバム、『つづれおり』を紹介しようと思ったのですが、その名盤度を前に目が眩み、とても書けないな、と思ってしまったので、敢えてちょっとランクを下げて、紹介する、という次第であります(ポンタさん、ごめんなさい!)。

邦題「君の友だち」。Kiroroは、沖縄のとある高等学校の同級生であり、まさに、「友だち」同士である。

女同士の友情…。男性諸君、想像したことが、あるだろうか。私は、一瞬想像したことがあるのだが、まるで水平線の向こうをずっと眺めているような、気の遠くなるような行為なので、すぐに力尽きてしまった。そこを今回、出来る限りの力を振り絞って、再度チャレンジしてみようと思う。

まず、子供同士の時、女の子というのは、群れたがるのを、男も当然目にしたことがあるだろう。では、大人になってからは、どうなのか?子供時代の友情というものが、続くものなのだろうか?

頭痛て。

大人になれば、女には、大半が、男というものが出来る。で、女は能動的になるかというと、そうはならなく、受動的になっていくと思う。男が、基本リードするからである。

受動的になった女同士が、声を掛け合うことは…、無くなる!?女の友情は、続かない!?

意識が朦朧と…。

逆に言えば、フリー同士の女同士は、友達になれる可能性が高く、更に言えば、能動的である男を作りにくくする、足を引っ張り合う関係になるのではないか?

これ、今までのブログで、一番きついよ。誰か、ヘルプ。なんかいい落とし所に辿り着きたいんだが。今、夜、書いてます。もう頭が限界です。お休みなさい。また明日。

…おはようございます。頭も少しクリアになったので、書き続けようと思います。

いい落とし所に辿り着きそうです。結局、女が強くなれば、いいのです。

女が強くなると、どうなるか。優しくなります。ちなみに、男が強くなると、どうなるか。怖くなります。

女の友情というものは、実はとても成り立ちやすいものなのです。強い女同士は、優しさで結びつくのです。一方、強い男同士は、反駁し合います。男というものは、孤独な生き物なのです。

今回は、女の友情に関してがテーマなので、これ以上は、書きません。

下手なことは書けません。すいませんが、これで失礼します。